Tout ce que vous devez savoir sur le cancer de la prostate

Le Cancer de la Prostate > Les Outils Diagnostiques > Les Biopsies Prostatiques

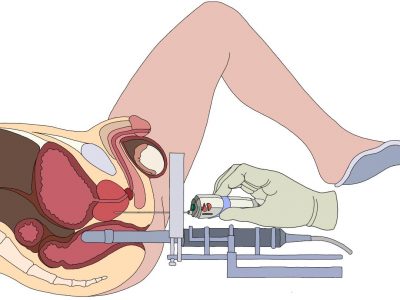

Importance de l’Echographie Transrectale

Il n’est pas de diagnostic de cancer de la prostate posé sans confirmation par l’analyse anatomo-pathologique des biopsies prostatiques. Avec les années, les méthodes de prélèvements des biopsies prostatiques ont profondément évolué avec un impact majeur sur la précision diagnostique. Initialement digito-guidées, l’avènement de l’échographie transrectale (ETR) a représenté une première révolution dans cette pratique (image 24). Partant de cette pratique médicale où les biopsies étaient réalisées à l’aveugle, l’apport de l’ETR a rendu la prostate visible. Les années 80 ont été le début de l’utilisation de l’ETR pour la réalisation des biopsies dites échoguidées. Au même moment, dans le champ de la biologie médicale, le test du PSA devenait disponible rendant ainsi le diagnostic plus précoce et changeant de manière irrémédiable la prise en charge du cancer de la prostate.

Image 24 : Une première étape majeure dans l’imagerie prostatique (Liddell HT et al. J. Urol. 1986)

• Indication

Les biopsies de prostate sont nécessaires chez tout homme dont l’espérance de vie est supérieure à 10 ans avec un toucher rectal anormal et/ou un dosage du PSA élevé (supérieur à 4 ng/ml). Pour les patients plus âgés, si la suspicion d’un cancer de la prostate avancé ou métastatique est importante alors des biopsies prostatiques seront nécessaires avant un traitement palliatif.

• La technique

En dehors de situations rares, l’anesthésie générale n’est pas nécessaire et une anesthésie locale est largement suffisante. Il existe différents protocoles pour ce type de procédures qui sont habituellement réalisées dans le cadre d’une simple consultation.

-

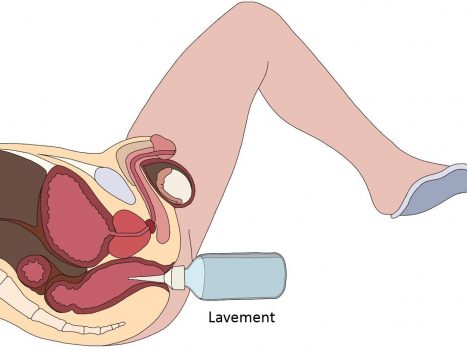

Un lavement pour préparer le rectum

La plupart du temps un lavement est réalisé la veille ou le jour même par le patient pour préparer le rectum afin d’améliorer la qualité de l’image échographique mais aussi de réduire la concentration bactérienne et le risque d’infection de la prostate (prostatite aiguë) dans le cas de biopsies transrectales. Une fois le lavement introduit dans le rectum, le patient doit attendre 5-10 minutes avant d’aller à la selle (image 25).

Image 25 : Application d’un lavement quelques heures avant la réalisation des biopsies (par B. Batard)

-

Antibioprophylaxie

L’antibioprophylaxie est un mot compliqué qui, contrairement à l’antibiothérapie où les antibiotiques sont pris pour combattre une infection déjà active, vise par la prise préventive d’antibiotiques à éviter l’infection. En effet, l’introduction d’une sonde en intrarectale et l’ensemble des manoeuvres liées aux biopsies génèrent un risque élevé de transfert de germes rectaux vers la prostate et le déclenchement d’une prostatite aiguë si la procédure n’est pas couverte par un antibiotique. Selon les pays, le plus souvent, les antibiotiques utilisés sont de la famille des quinolones ou des céphalosporines ((ofloxacine, ciprofloxacine, cefixime ou autres) (image 26).

Image 26 : Antibioprophylaxie dans le but de réduire le risque de prostatique aiguë – à prendre oralement ou par voie intraveineuse 1-2 avant la réalisation des biopsies

-

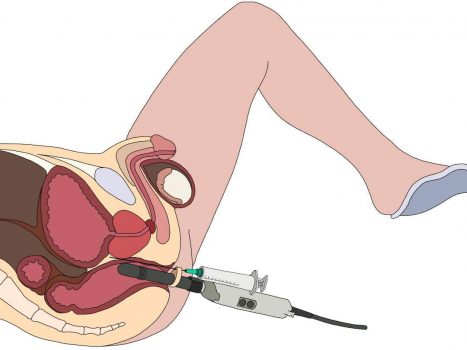

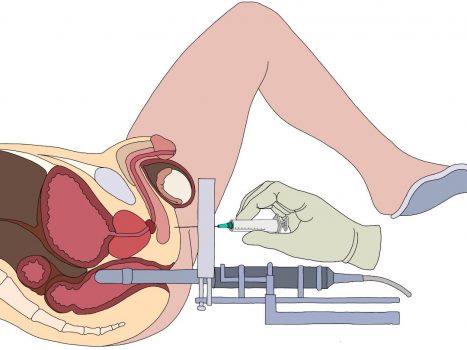

L’anesthésie locale

Les biopsies transrectales sont un examen invasif. De ce fait, tout désagrément en lien avec la procédure se doit d’être réduit au maximum. De fait, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif doivent être proportionnels en termes de risques et de coûts. Pour une première série de biopsies, en dehors de cas rares, l’anesthésie générale ne devrait jamais être proposée sauf si le patient insiste fortement pour ne pas avoir une anesthésie locale. La règle commune est d’utiliser un anesthésiant local (p.e. xylocaïne) par injection transrectale (image 27a) et/ou un gel intra-rectal quelques minutes avant de débuter les biopsies. Depuis l’apparition des biopsies transpérinéales, l’anesthésie locale peut aussi être réalisée au niveau du périnée (image 27b).

Image 27a : transrectale au niveau de l’angle prostato-rectal (par B. Batard)

Image 27b : transpérinéale sous la peau (by B. Batard)

-

Position durant l’examen

En fonction des différentes pratiques urologiques, l’examen peut être fait en position latérale ou couchée sur le dos similaire à une position “gynécologique” appelée position de la taille chez l’homme. Certains urologues préféreront un patient allongé latéralement genou replié sur l’abdomen (position foetale) (image 28).

Image 28 : Patient en position de décubitus latéral – uniquement pour les biopsies transrectales

• Différentes méthodes d’échantillonnage

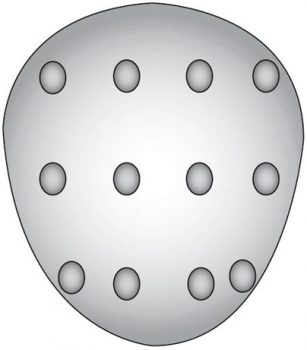

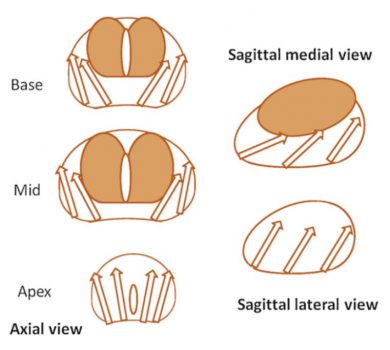

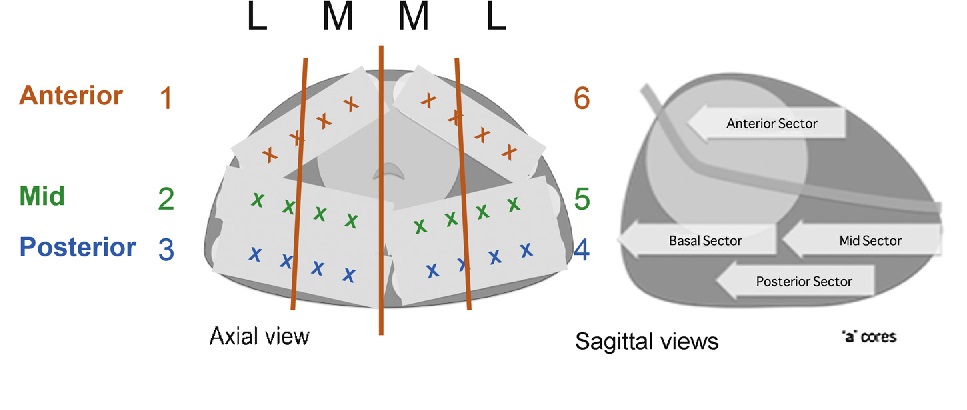

Rapidement après l’apparition de la pratique des biopsies échoguidées, une standardisation a été proposée sur la base de 6 carottes soit 3 dans chaque lobe. Après que de nombreuses études aient montré que ce type d’échantillonnage manquait une certaine proportion de cancers, le schéma des biopsies dites en sextant a été adopté (image 29-30).

Image 29 : Schéma biopsique en 12 points de prélèvement identique pour tous les patients

Image 30 : Schéma proposée par l’EAU lors d’une première série de biopsies

-

Biopsies standards ou randomisées

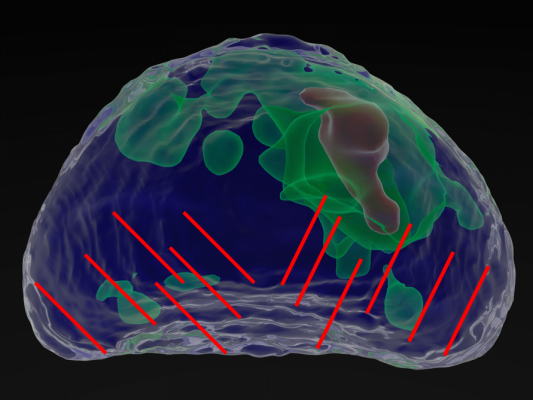

Les biopsies en sextant correspondent au prélèvement de 6 carottes dans chaque lobe selon différents schémas. Elles sont qualifiées de standard ou randomisées (BPS ou BPR). Pour chaque patient, le schéma appliqué sera surperposable sans différence aucune en dehors de prélèvements de carottes additionnelles au niveau d’une anomalie au toucher rectal. Chaque série de biopsies est réalisée sur la base de l’échographie qui ne permet pas de détecter les lésions cancéreuses au sein de la prostate. D’une certaine manière, les BPS/BPR sont réalisées à l’aveugle puisque l’échographie ne permet pas de visualiser les lésions cancéreuses au sein de la prostate. Pour exemple dans le scénario proposé au niveau de l’image 31, même en ayant réalisé les biopsies avec le meilleur état de l’art possible et en suivant le schéma recommandé à la lettre, la dangereuse lésion antérieure (en brun dans le lobe gauche) a été manquée. En conséquence, ces résultats négatifs vont faussement rassurer le patient et lui faire perdre un temps précieux alors que le cancer continue de progresser. Là se place précisément l’avancée majeure de l’IRMmp et des biopsies ciblées consécutives. Le taux de détection du cancer par BPS/BPR est aux alentours de 20-30% pour une durée d’examen dépassant rarement 10 minutes.

Image 31 : Prostate 3D comprenant une lésion antérieure non détectée par des biopsies réalisées selon l’état de l’art. (in brown)

-

Les biopsies ciblées

En rendant l’invisible visible, l’IRMmp représente le tournant majeur de ces 2 dernières décennies dans le domaine du cancer de la prostate. Cette percée scientifique a modifié l’état de l’art de la prise en charge du cancer de la prostate. Là où la clinique et la biologie ont échoué, la radiologie est en passe de vaincre la principale défaillance de la prise en charge du cancer de la prostate : le surtraitement. En permettant un échantillonnage plus précis et ciblé des lésions suspectes, l’IRMmp a profondément amélioré le niveau de perception de la réalité de la maladie au sein de la prostate et la manière dont cette dernière doit être traitée. Meilleure et plus précise est la connaissance de votre maladie, plus adaptée sera l’option thérapeutique vous permettant de la combattre. A ce stade, les sociétés savantes recommandent d’ajouter aux traditionnelles biopsies randomisées (BPR), des biopsies ciblées (BC) additionnelles, le plus souvent, au nombre de 3 par lésion suspecte. En effet, les études sur le sujet ont montré que la combinaison BPR + BC augmentait le taux de détection de cancers significatifs de la prostate de 5-7% par rapport aux BC seules. Dans certains centres experts, la combinaison BPR/BC permet d’atteindre un niveau de détection du cancer de l’ordre de 85-90%.

-

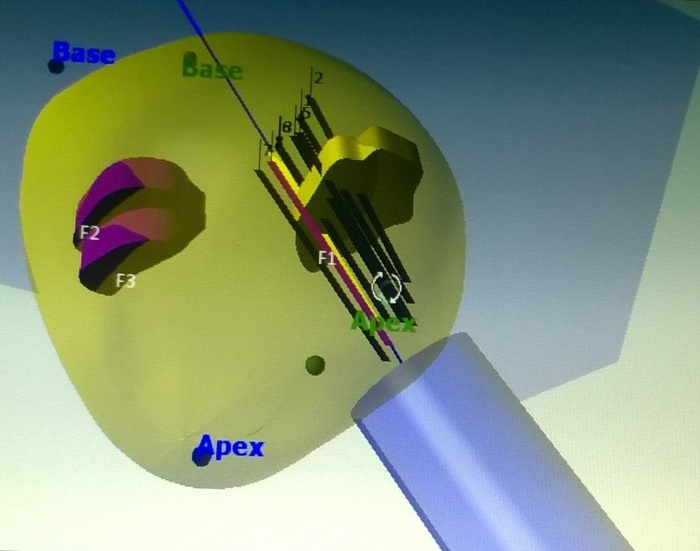

Les biopsies ciblées par voie transrectales

Comme le montre l’illustration (image 32), avec l’aide d’un logiciel, la lésion est localisée dans la prostate puis facilement ciblée en temps réel à l’aide d’un pistolet à biopsie (image 33). Les biopsies ciblées transrectales sont réalisées avec les mêmes précautions et dans les mêmes conditions que les BPS/BPR cependant le haut niveau de précision de la procédure nécessite un temps d’examen de l’ordre de 30 minutes.

Image 33 : Pistolet à biopsie utilisant la technique Tru-Cut

Image 32 : Biopsies ciblées dite de haute résolution réalisées à l’aide d’un système de fusion IRM/ETR (échographie transrectale)

-

Les biopsies ciblées trans-périnéales

Les biopsies ciblées trans-périnéales (BCTP) constituent la dernière innovation dans le domaine du cancer de la prostate. Elles reposent sur la même technologie que les biopsies ciblées transrectales mais avec une approche anatomique différente puisque les biopsies sont prélevées à travers le périnée. Les BCTP nécessitent une anesthésie locale de la zone périnéale afin d’éviter les douleurs induites par la procédure. Le principal intérêt de cette approche est de réduire le risque infectieux de manière drastique. En effet l’aiguille du pistolet à biopsie ne pénètre plus dans le rectum et n’est donc plus au contact de quantités de germes importantes qui seraient transportées du rectum vers la prostate. De fait, les BCTP ne nécessite pas obligatoirement une antibioprophylaxie. Lorsque l’IRMmp ne montre pas de lésion prostatique alors que le taux de PSA continue d’augmenter ou que le toucher rectal est anormal, il peut être proposé de réaliser des biopsies trans-périnéales selon le protocole de Ginsburg (image 35). Ce schéma de biopsies permet de standardiser au mieux l’échantillonnage de la prostate dans des situations inhabituelles. En revanche, le nombre de carottes prélevées lors du protocole de Ginsburg étant particulièrement élevé, la procédure est habituellement réalisée sous anesthésie générale.

Image 34 : Coupe sagittale de biopsies ciblées par voie transpérinéale (par B. Batard)

Image 35 : Schéma du protocole de Ginsburg de prélèvement biopsique transpérinéal (source : European Urology)